- 実施日/6月19日から6月20日

- 研修先/(1)恵庭市郷土資料館、(2)恵庭市町内会連合会との意見交換、(3)札幌市民防災センター、(4)エスコンフィールド北海道

- 参加者/町内会長・連合会女性部員34名

1 概要

6月に実施した管外視察研修では、恵庭市の郷土資料館と市民会館、札幌市民防災センター、エスコンフィールド北海道を訪問しました。郷土資料館では地域の歴史や文化を学び、市民会館では防災組織の充実や先進的な地域防災の取組を視察。防災センターでは災害の疑似体験を通じて危機意識を高め、エスコンフィールドでは先進的な施設運営や地域活性化の工夫を学びました。

参加者は町内会長等(会長代理含む)が32名、事務局2名の34名となりました。

2日間、特段のトラブルもなく研修を終えることができました。

2 研修先の内容

(1)恵庭市郷土資料館

恵庭市郷土資料館では、支笏火山の噴火による地形形成や恵庭の動植物といった自然環境から、縄文・アイヌ文化期の出土品、開拓期や戦後の生活用具など多岐にわたる資料が体系的に展示されており、さらに最新の発掘調査成果も企画展として紹介されていることから、地域の歴史や文化を多角的に学ぶことができるとともに、学芸員による解説や体験型プログラムも充実しているため、市民や児童生徒の歴史理解と郷土愛の醸成に大きく寄与していることを確認しました。

(2)恵庭市町内会連合会と意見交換

恵庭市では、地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の支援、避難所運営マニュアルの策定、防災教育の推進、個別避難計画の作成など、多角的な取り組みを展開しています。

1 自主防災組織の現況と支援強化

・恵庭市の自主防災組織数は着実に増加し、令和6年度末時点で45団体を数えています。

・自主防災組織のカバー率は、令和6年度末で91.8%に達しており、全国・全道平均(全国85.4%、全道76.9%)を大きく上回っています。

・主な活動内容として、避難行動訓練、安否確認訓練、炊き出し訓練といった実動訓練に加え、Do-HUGを用いた避難所運営研修、防災リーダーによる講話などの学習会・勉強会、さらには防災センターや被災地の視察といった研修旅行も行われています。

・「恵庭市自主防災組織等活動支援助成金交付要綱」を改正し、防災倉庫床面積基準の緩和(ハード事業)や、防災訓練・視察研修を対象とした上限8万円のソフト事業の新設を行いました。この改正により、交付申請が前年度に比べ4件増加し、自主防災組織の活動促進に成果があったと報告されています。

2 地域版避難所運営マニュアルの作成推進

・平成29年3月に標準的な「恵庭市避難所運営マニュアル」を作成し、令和2年6月には北海道胆振東部地震の提言や新型コロナウイルス感染症対策を反映した改正を実施しています。

・平成29年度からは、地域や避難所の実情に応じた「地域版避難所運営マニュアル」の作成を推進しており、令和6年度には若草小学校版の作成が完了し、恵庭小学校版等の作成準備も進められています。

3 「1日防災学校」を通じた防災教育

・児童生徒の「生きる力」「想像力」を育み、学校・地域・行政の連携による地域防災力向上を目的に「1日防災学校」を実施しています。

・恵み野中学校、柏陽中学校、恵庭中学校、恵庭南高等学校で実施されており、防災講話、Do-HUG、避難所資機材操作体験、手作りハザードマップの発表、クロスロードなど、学年や学校の特性に応じた多様な内容が展開されています。

・地域防災マスターや学校運営協議会が協力機関として参加しています。

4 「出前講座」による啓発活動の強化

・町内会、学校、各種事業所などからの要望に応じ、防災講話、避難所開設要領の指導、Do-HUGの進行等を実施しています。

・令和6年度は、ハザードマップの詳細解説を通じて災害時の避難行動を「自分事」として捉えやすくする工夫や、個別避難計画に関する説明を追加しています。

・令和6年度の実績は42件と、令和5年度の32件から増加しており、幅広い対象に防災意識の啓発が進められています。

5 個別避難計画の作成状況

・避難行動要支援者への対策として、庁内連絡会議を設置し、関係部署が連携して個別避難計画の作成を進めています。

・計画作成支援者(プランナー)向けの研修会を複数回開催し、合計226名が受講しています。

・令和7年2月28日現在、計画作成同意者196人のうち、171人の計画が完成しています。

6 まとめ

恵庭市は、自主防災組織の活動促進、地域に特化した避難所運営マニュアルの策定、学校や地域を巻き込んだ実践的な防災教育、そして要配慮者へのきめ細やかな個別避難計画の推進といった、多層的なアプローチで地域防災力の向上を図っています。

特に、自主防災組織の高いカバー率と活動促進のための助成金制度の柔軟な運用、災害を「自分事」として捉えさせるためのハザードマップ活用や多様な出前講座の実施、さらには多機関連携による個別避難計画の着実な推進は、市民が主体的に防災に関わる「自助・共助」の意識を高め、地域全体の防災体制を強化する上で非常に有効な取り組みであると判断できます。これらの恵庭市の事例は、当市においても防災対策を推進する上で大いに参考となる先進的な取り組みであると考えられます。

7 研修資料

- R6恵庭市の取り組み(PDF 628KB)

- 活動紹介(PDF 3.48MB)

- 【標準版】避難所運営運営マニュアル(PDF 3.04MB)

- 【若草小】避難所運営マニュアル(PDF 4.21MB)

- 【恵み野旭小】避難所運営初動ガイド(PDF 2.24MB)

- 恵庭市・北斗市意見交換会事前調査票(PDF 815KB)

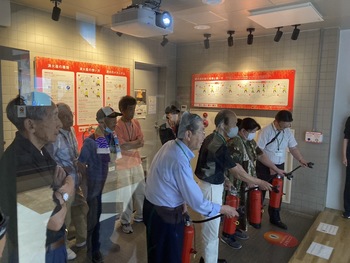

(3)札幌市民防災センター

札幌市民防災センターを視察し、展示内容や体験プログラムを確認しました。センターは市民の防災意識向上と災害対応力強化を目的とした施設であり、地震・火災・暴風・煙・救急など多様な災害を想定した体験型コーナーが充実しています。

特に地震体験コーナーでは、実際の大地震の揺れや緊急地震速報の状況をリアルに体感でき、消火体験や煙避難体験では模擬的な火災現場で初期消火や避難行動を学ぶことができます。

また、暴風体験や救急体験コーナーでは、風災害や応急手当の重要性を実感しながら学習できる点が特徴的です。展示コーナーでは、札幌市の地形や過去の災害事例、防災グッズや備蓄品の紹介、防災活動の様子などがパネルや映像でわかりやすく解説されており、家庭や地域での備えの大切さを再認識できました。

さらに、専門スタッフによる丁寧な解説や多言語対応アプリの導入など、幅広い市民に配慮した運営がなされています。

地域リーダーである町内会長が災害を疑似体験することにより、危機意識を高める効果が期待できます。

(4)エスコンフィールド北海道

エスコンフィールド北海道は、日本初の開閉式屋根と天然芝を備えたプロ野球球場で、天候に左右されず快適な観戦環境を提供しています。360度回遊可能なコンコースやバリアフリー設計、大型ビジョンや多様な観戦席、球場内温泉・サウナ、ホテルなど、従来の球場にはない多彩な施設が特徴です。

Fビレッジ全体としてもレストランや商業施設、宿泊施設が充実しており、野球観戦以外にも幅広い楽しみ方ができ、地域活性化にも大きく貢献しています。

フィールドツアーでは、通常は立ち入ることのできない選手ロッカールームやベンチ、ブルペン、VIPエリアなどをガイド付きで見学し、球場の先進的な設備や運営の裏側、天然芝の管理方法などについて詳しい説明を受けました。選手目線でグラウンドを体感できる貴重な機会であり、ガイドによる解説もわかりやすく、参加者の満足度が高いと感じました。

修学旅行生も多く訪れ、新たな北海道名所になっていることを実感できました。