○北斗市営住宅条例施行規則

平成18年2月1日

規則第132号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第1条の2・第1条の3)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第38条)

第3章 社会福祉事業への活用(第39条・第40条)

第4章 みなし特定公共賃貸住宅による市営住宅の活用(第41条)

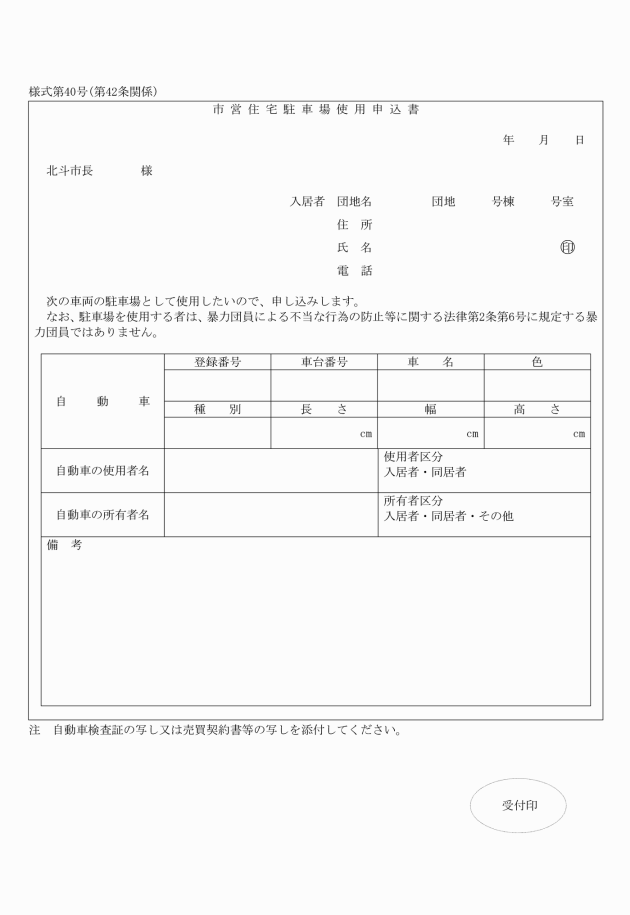

第5章 駐車場の管理(第42条―第45条)

第6章 補則(第46条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北斗市営住宅(以下「市営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(1) 主要住戸内通路(主寝室、居間、脱衣室、便所、玄関を結ぶ通路)の有効幅員を1,200mm以上とする。ただし、車椅子での移動に支障がないと判断できる場合は850mm以上とする。

(2) 主要住戸内通路出入口建具の有効開口幅員は850mm以上とする。ただし、車椅子での移動に支障がないと判断できる場合は800mm以上とする。

(3) 浴室には浴槽姿勢保持及び立ち上がり用手すりを設置し、浴室出入口には手すり設置準備用の下地等を設ける。

(4) 電気スイッチはワイドスイッチとし、スイッチ中心部を床から1m程度の高さとする。

(5) 台所及び洗面水栓はシングルレバーハンドルとする。

(6) インターホンを設置する。

(7) 家具の設置を想定する壁又は天井には、入居者による家具転倒防止対策が可能なものとする。

(8) 玄関ホールの有効幅員は1,200mm以上、奥行1,500mm以上とする。ただし、建具の開放等により車椅子の使用に支障がないと判断できる場合はこの限りでない。

(9) 便所には便器前方1,000mm程度かつ便器側方600mm程度の介助空間を確保する。ただし、建具の開放又は取外しにより介助空間を確保できる場合も同様とする。

(10) 浴室の広さは内法寸法にて短辺1,200mm以上かつ長辺1,600mm以上とする。

(11) 浴室出入口の有効開口幅員は650mm程度とする。

(12) 洗面及び脱衣室の広さは有効内法寸法1,200mm以上とする。ただし、車椅子の使用に支障がないと判断できる場合は850mm以上とする。

(13) 主寝室の広さは有効内法寸法短辺2,850mm以上かつ長辺3,500mm以上とする。ただし、隣室との建具の開放等により一体的に使用が可能であり、かつ、主寝室にベッド2台を設置し必要な介助スペースが確保できる場合もこれと同様とする。

(14) 主寝室の収納奥行は有効750mm程度を確保する。

(1) 主要動線(各住戸玄関から外周道路又は団地駐車場への主となる動線)には段差を設けないこととする。ただし、2階建以上の住棟の共用階段並びに長屋形式又は平屋建の住棟で、共用廊下等を設けず住戸玄関が直接外部空間に接続する場合を除く。

(2) 主要動線の床仕上げは滑りにくいものとする。

(3) 共用廊下に高低差がある場合は1/20以下の傾斜路を設ける。

(4) 主となる共用玄関戸は引戸とし、有効開口幅員は900mm以上とする。

(5) 集合郵便受け、掲示板及び階数表示を設置する場合は、全ての利用者が利用しやすいものとする。

(6) 共用階段は段差が生じないよう滑り止めを踏面と同一面とし、かつ、段鼻は設けないものとする。

(7) 共用エレベーターを設置する場合は、住棟出入口からエレベーターホールへの経路に原則段差を設けず、高低差が生じる場合は1/20以下の傾斜路とする。

(8) 主要外部通路(主要動線となる通路、各住戸玄関から外周道路又は団地駐車場への主となる外部通路)は有効幅員2,000mm以上とする。

(9) 主要外部通路には原則段差を設けず、敷地に高低差が生じる場合は1/20以下の傾斜路とし、傾斜が1/20を超える場合は手すりを設置する。

(10) 主要外部通路は除雪しやすい計画とし、排水溝は車椅子等のタイヤ等が入り込まない安全な仕様とする。

第2章 市営住宅の管理

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

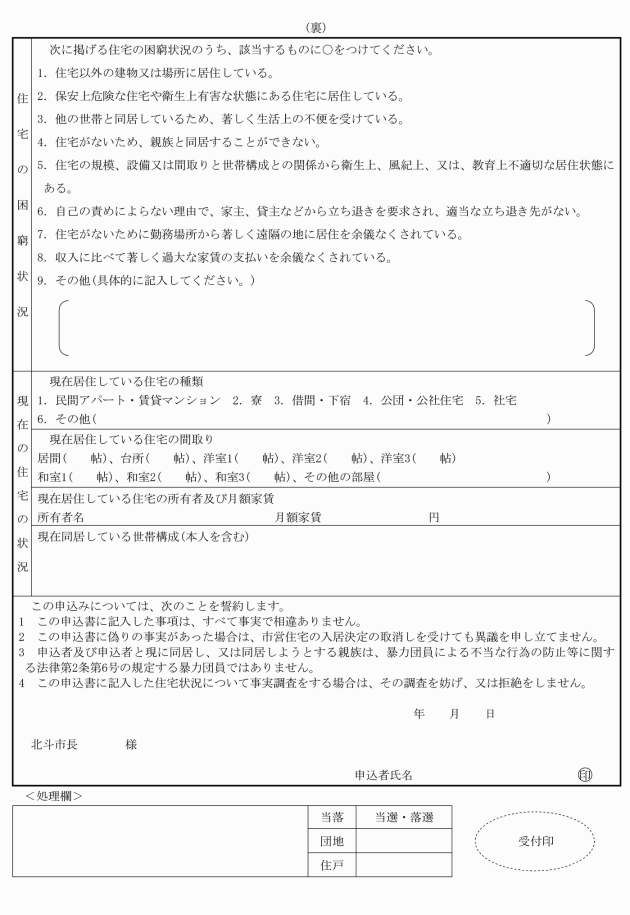

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第7条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(1) エレベーターを設置していない住宅

(2) 階層が3階以上の住戸

(3) 条例別表第1のタイプが1LDK、2DK、2LDK又は3DKの住戸

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者(婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)について市町村長がその居住を証明する書類その他の書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類

(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする者に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類

(4) その他市長が必要と認める書類

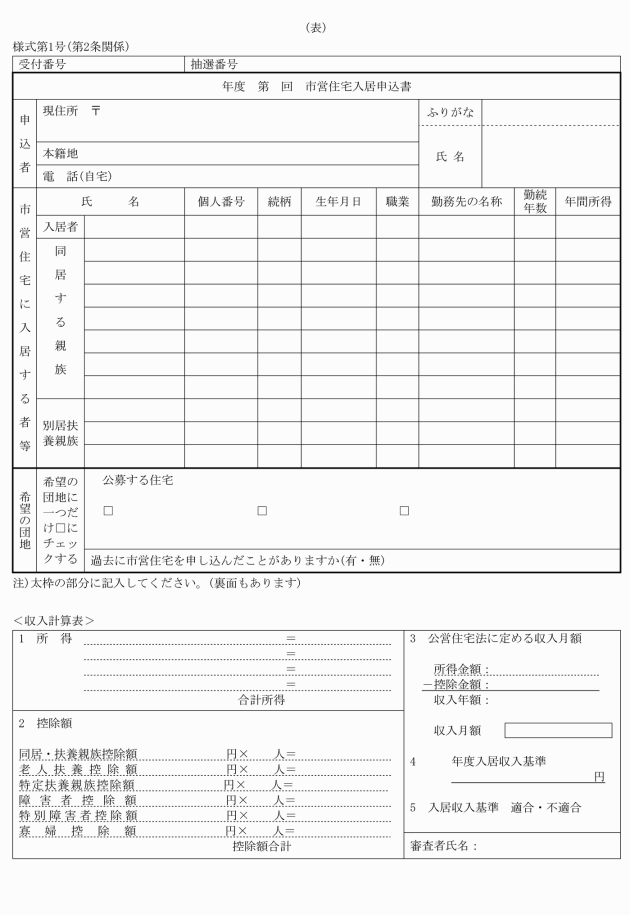

2 市長は、前項の申込みの提出があったときは、入居申込者ごとに受付番号又は抽選番号を付し、その番号を入居申込者に通知するものとする。

(公開抽選)

第3条 条例第10条第1項の規定による公開抽選は、一般世帯向け住宅についてこれを行う。

3 市長は、公開抽選を行うときは、立会人を置くものとする。

4 市長は、公開抽選により抽出された者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第11条の規定による北斗市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、学識経験を有する者8人以内をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

4 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(住み替え)

第6条 令第5条第3号に掲げる事由により公募によらないで他の市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

ア 入居者又は同居者が加齢、病気等により階段の昇降が困難な状況にあるため、低階層の当該団地の市営住宅に入居することが適当であると認められる者

イ 世帯員に異動があったことにより、他の市営住宅に入居することが適当であると認められる者

(2) 現に入居している市営住宅に1年以上入居していること。

(3) 現に入居している市営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。

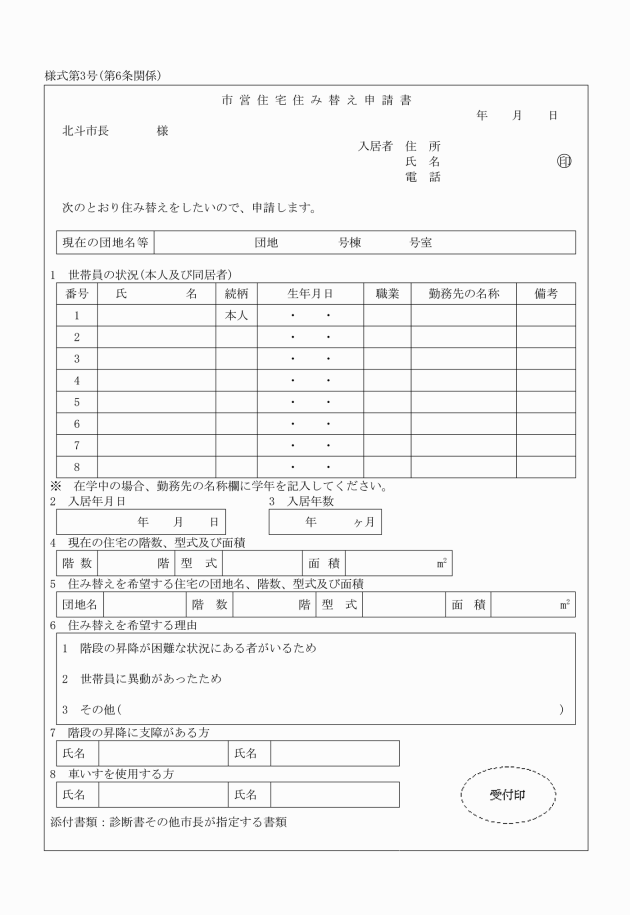

2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の市営住宅への入居(以下この条において「住み替え」という。)は、当該入居者が入居している団地内の市営住宅とする。

3 住み替えの申請は、市営住宅住み替え申請書(様式第3号)とする。

4 市長は、募集すべき市営住宅の一部を住み替えのための市営住宅として指定することができる。

5 その他住み替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

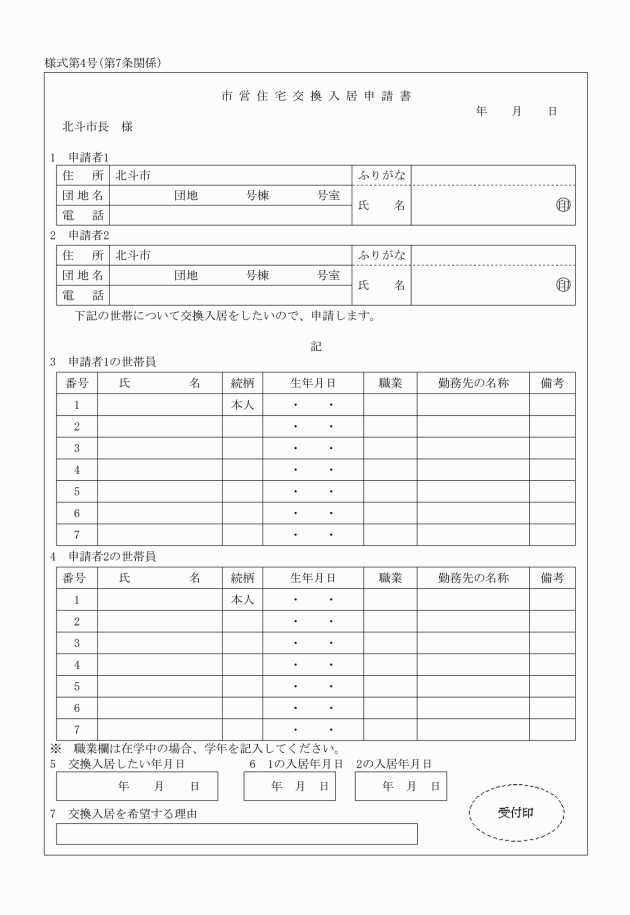

(交換入居)

第7条 令第5条第4号に掲げる事由により公募によらないで他の市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 現に入居している市営住宅に1年以上入居していること。

(2) 現に入居している市営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。

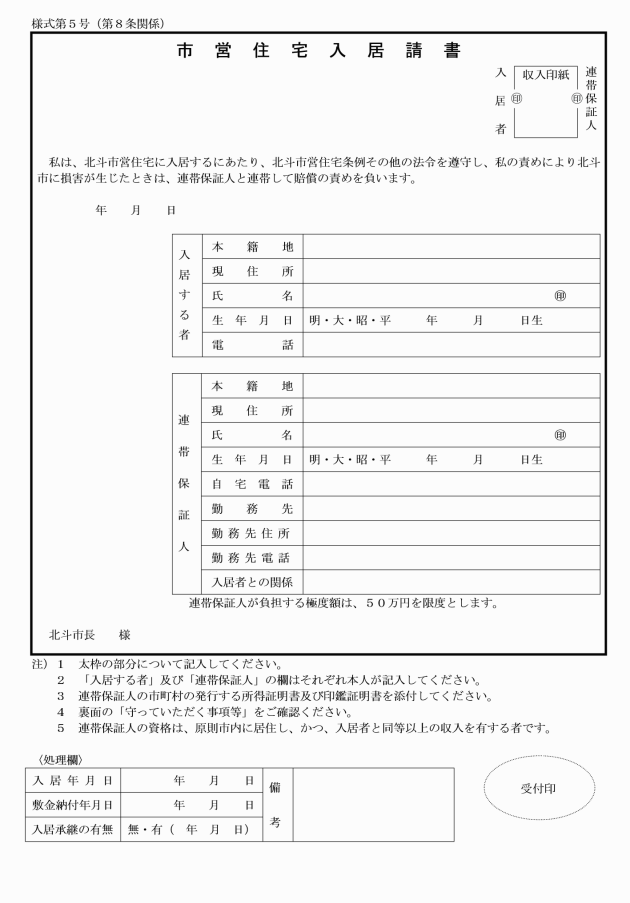

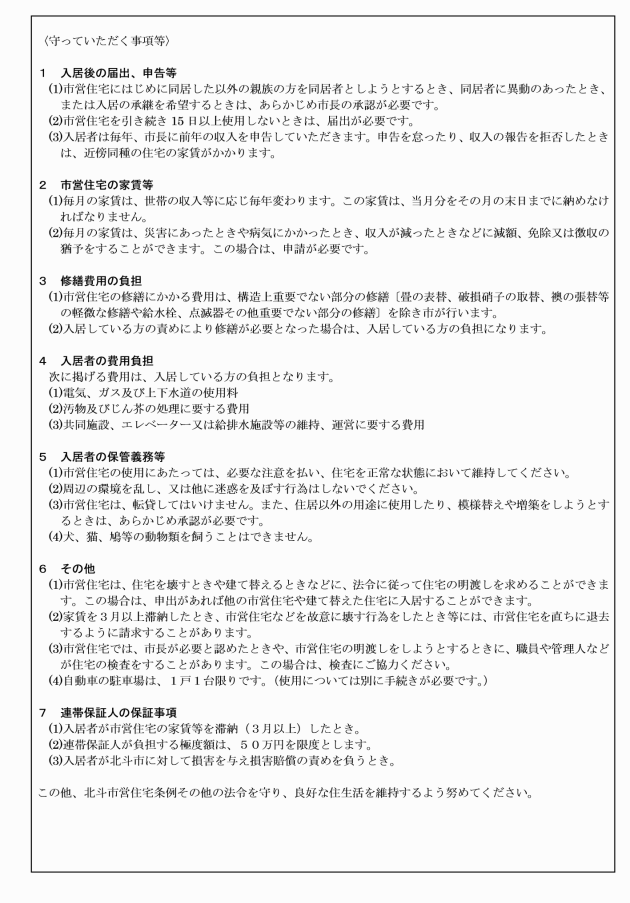

(請書)

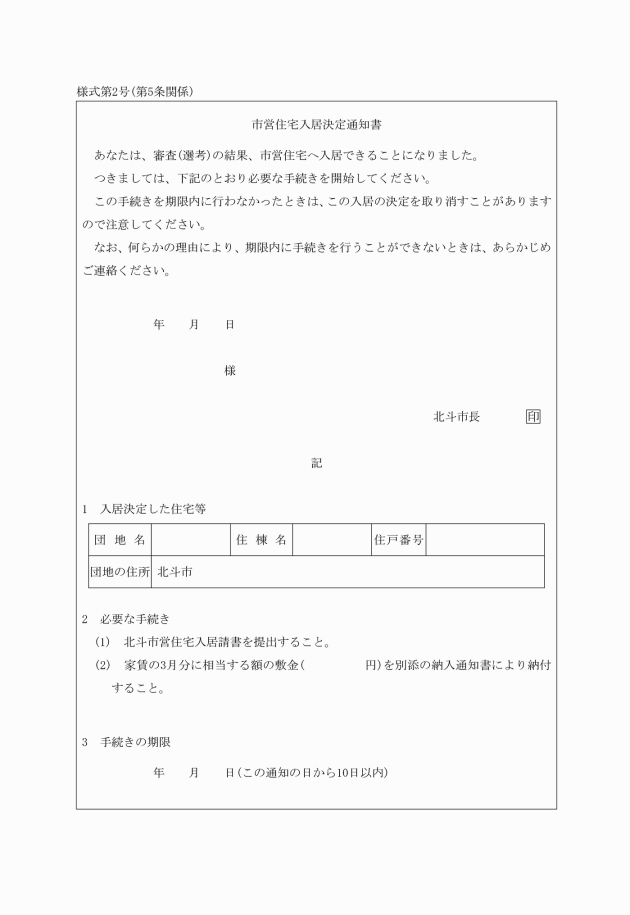

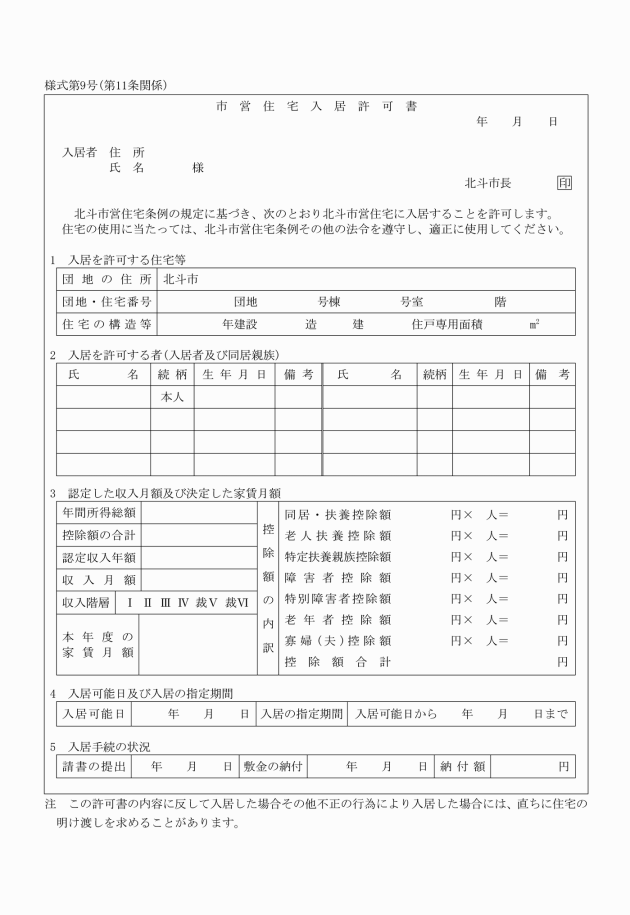

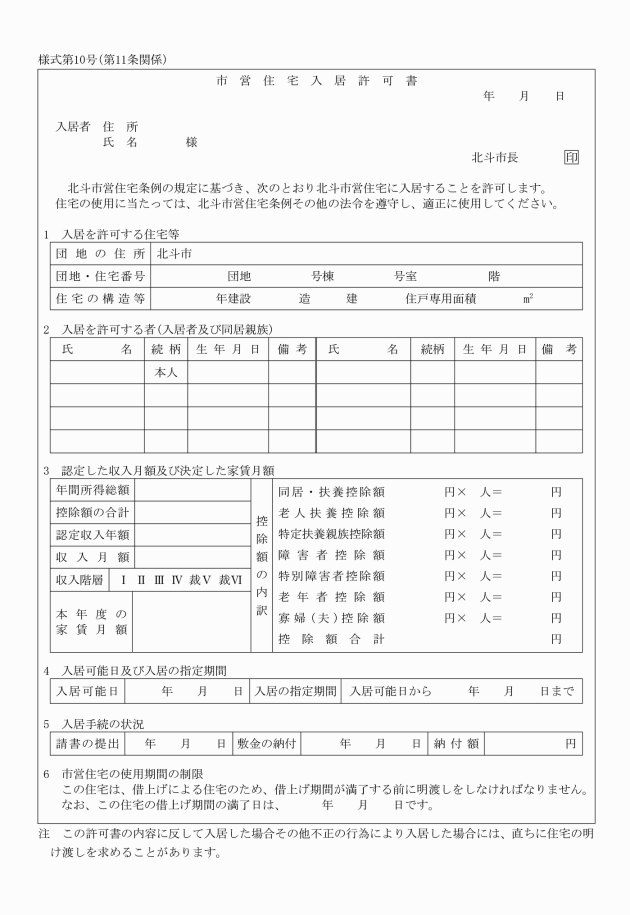

第8条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書(様式第5号)によるものとする。

(1) 家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に登録されている業者又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人(以下「家賃債務保証法人」という。)と家賃債務保証契約を締結している者(家賃債務保証法人に保証委託契約の締結を申込みしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結にいたらなかった者を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める者

(連帯保証人の資格)

第9条 条例第13条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。ただし、第1号については、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に居住していること。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることについてその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者ではないこと。

(3) 入居者と生計を異にし、かつ、入居者と同等以上の資力があると認められること。

(連帯保証人の極度額)

第9条の2 条例第13条の2第2項に規定する極度額は50万円とする。

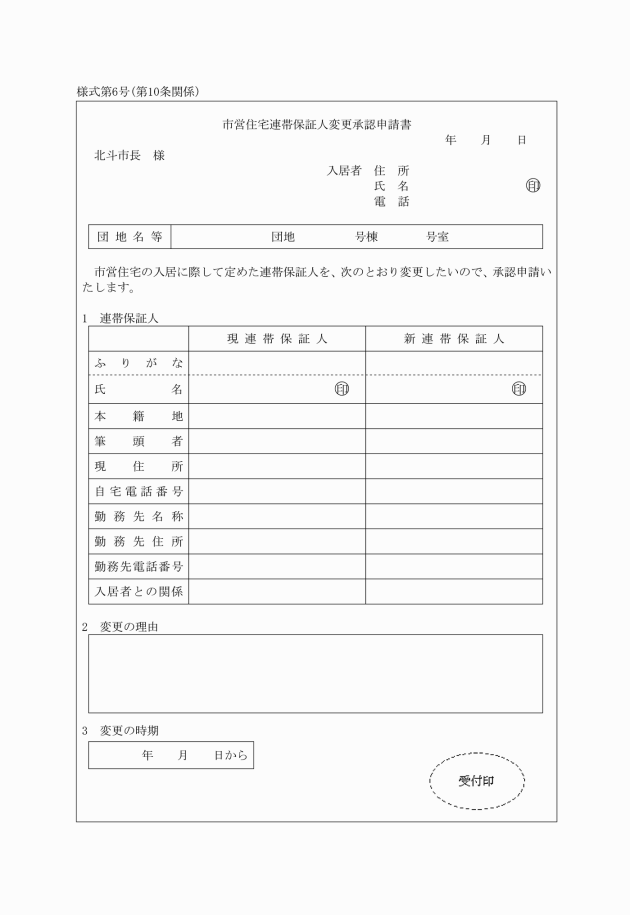

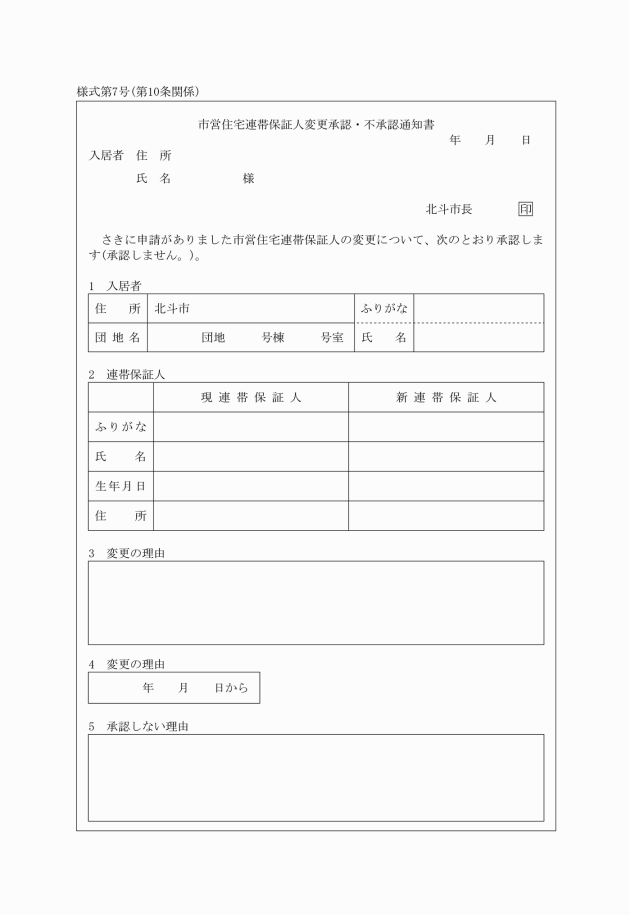

(連帯保証人の変更等)

第10条 入居者は連帯保証人が死亡したとき、又は前条に規定する条件を具備しなくなったときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しなければならない。

2 入居者は、新たな連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

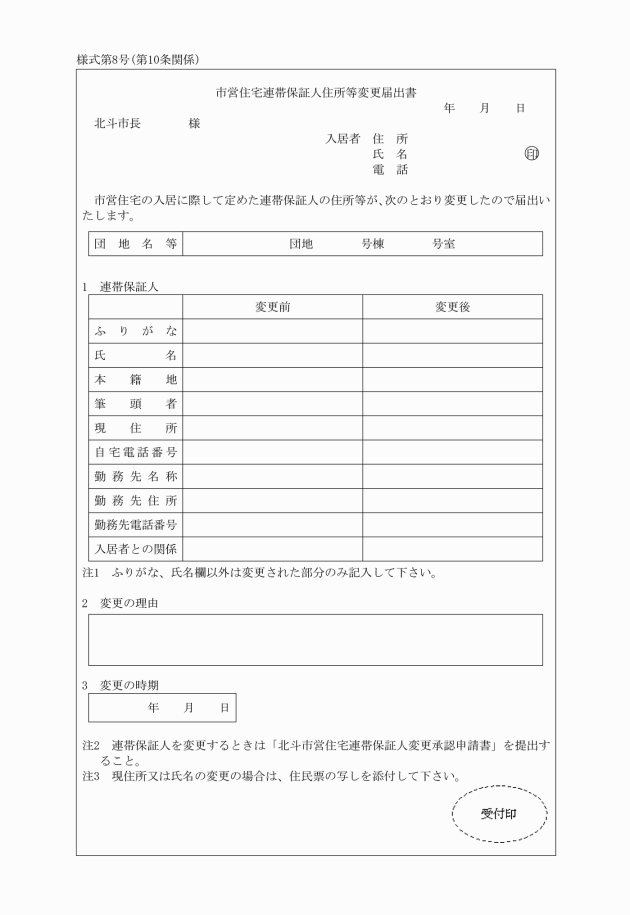

4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は勤務先等に変更があったときは、速やかに市営住宅連帯保証人住所等変更届出書(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 次の算式により算定した数値

0.18-((C-A)/(B-A))×0.18

〔この算式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 市営住宅の敷地(市営住宅の存する区域の状況を勘案して当該区域を複数の区画に区分することが適当であると市長が認めるものにあっては、当該区分された区画ごとの敷地。以下この号において同じ。)に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に従い、市営住宅の敷地の価格に相当するものとして算出する額をいう。以下同じ。)のうち最も低額であるもの

B 市営住宅の敷地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域内、又は商業地域内に所在するものを除く。)に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額のうち最も高額であるもの

C 当該市営住宅の敷地に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額(当該固定資産税評価額相当額がBに定める額を超えるときは、Bに定める額)〕

ア 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を市が設置している場合 0

イ 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽を市が設置し、負担している場合(アに該当する場合を除く。) 0.023

エ 当該市営住宅に浴室がない場合 0.08

ア 当該市営住宅の便所が水洗化されている場合 0

イ 当該市営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.02

ア 当該市営住宅にエレベーターが設置されている場合 0

イ 当該市営住宅にエレベーターが設置されていない場合 0.01

ア 当該市営住宅に熱交換装置が設置されている場合 0

イ 当該市営住宅に熱交換装置が設置されていない場合 0.01

3 市長は、第1項の規定により利便性係数を定めたときは、これを告示するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第15条 条例第17条各項に規定する家賃の納付は、市長が発行する納入通知書若しくは口座振替又は自動払込の方法により納付しなければならない。

2 条例第14条第1項に規定する敷金は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(日割計算)

第16条 条例第17条第6項に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を30で除した額に入居日数を乗じるものとし、日割り計算によって算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

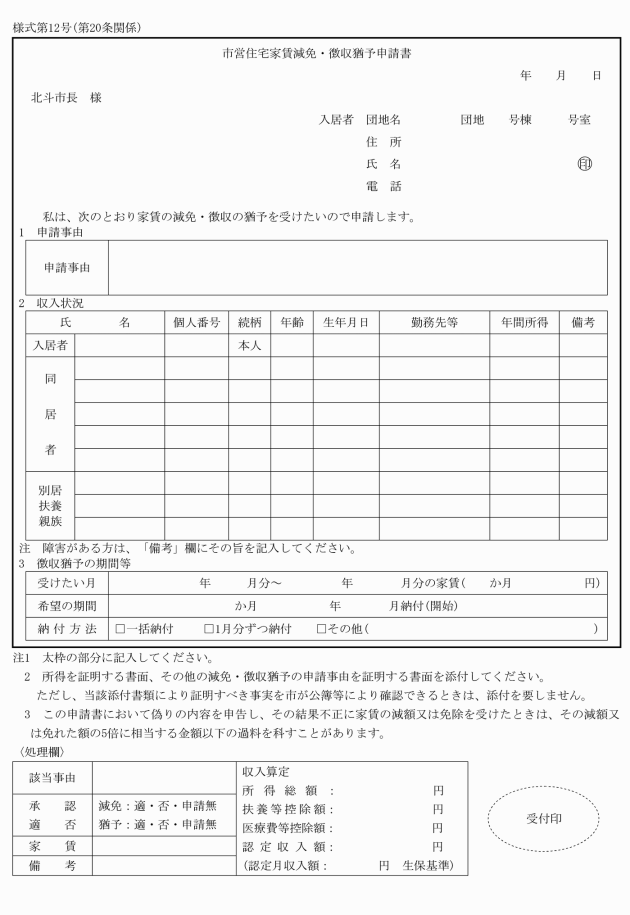

(1) 入居者及び同居者の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第21号に規定する各種所得、法令の規定により非課税対象となっている年金及び給付金等、財産の贈与及び相続並びにその他の収入の総収入金額から所得税、社会保険料、道町民税及び所得税法第37条に規定する必要経費の額を控除した額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが不適当である場合においては、市長が認定した額)を12で除した額をいう。以下この条において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護基準額相当額に100分の120を乗じて得た金額以下である者とする。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を負担する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を当該入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が、前号に定める額以下であること。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。

3 市長は前項の規定にかかわらず生活保護法の規定による保護を受けている入居者に対しては、家賃が生活保護法に定める住宅扶助基準月額を超える場合は、その超えた額を減じることができる。

5 前4項の減額する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

6 同条第2項から第4項までの規定による家賃減額の適用期間は、次のとおりとする。ただし、適用期間がその年度内にとどまらない場合は、その年度末をもって終期とする。

(1) 老人世帯等で稼働収入が期待できない世帯又は年金若しくは恩給等収入の額に変動がない世帯は、12箇月とする。

(2) 常用勤労者等で収入が安定している世帯は、6箇月とする。

(3) 前2号に掲げるもの以外で収入が不安定な世帯は、3箇月とする。

(4) 前3号に該当せず収入がない世帯は、1箇月とする。

(5) 第17条第1項第2号に該当する世帯は、その期間等を勘案して市長が定めるものとする。

(家賃の免除基準)

第18条 市長は、第17条第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除することができる。

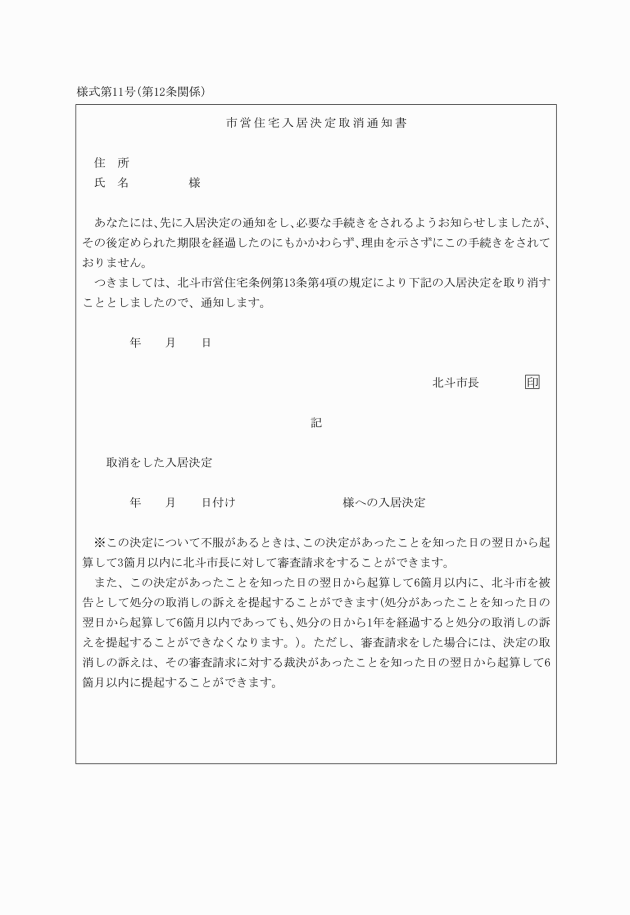

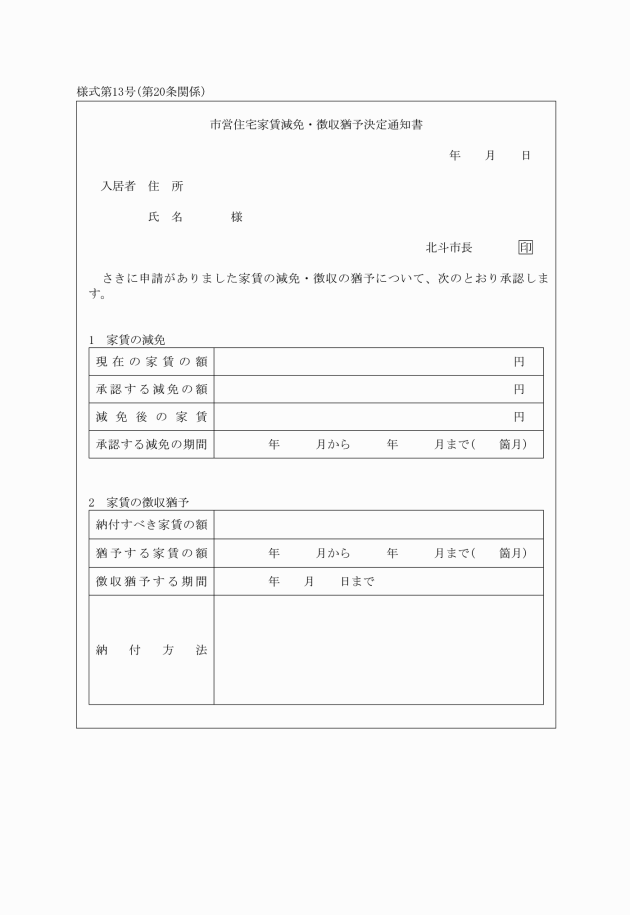

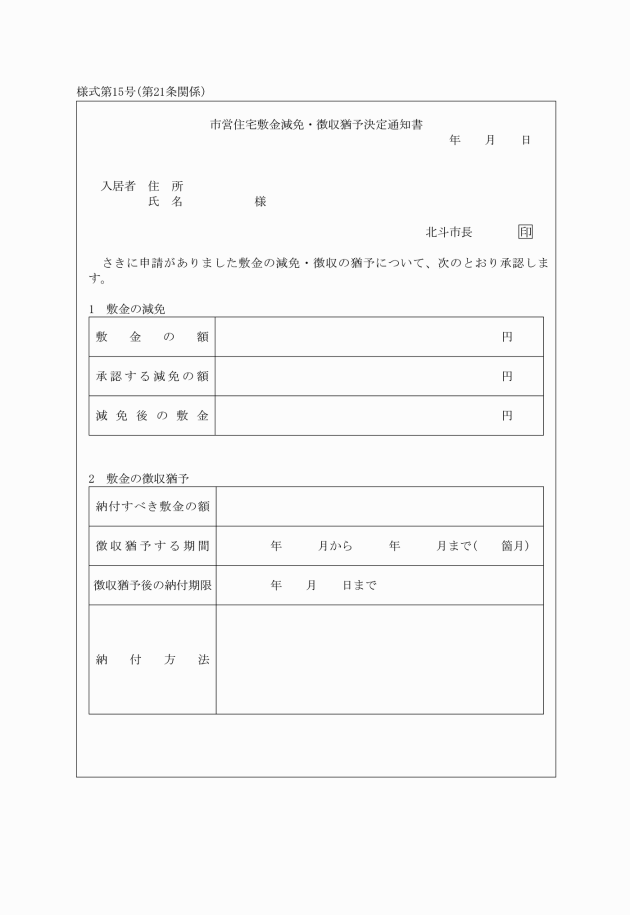

3 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、市営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

4 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者が当該減免の期間を過ぎてもなお家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する日までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。

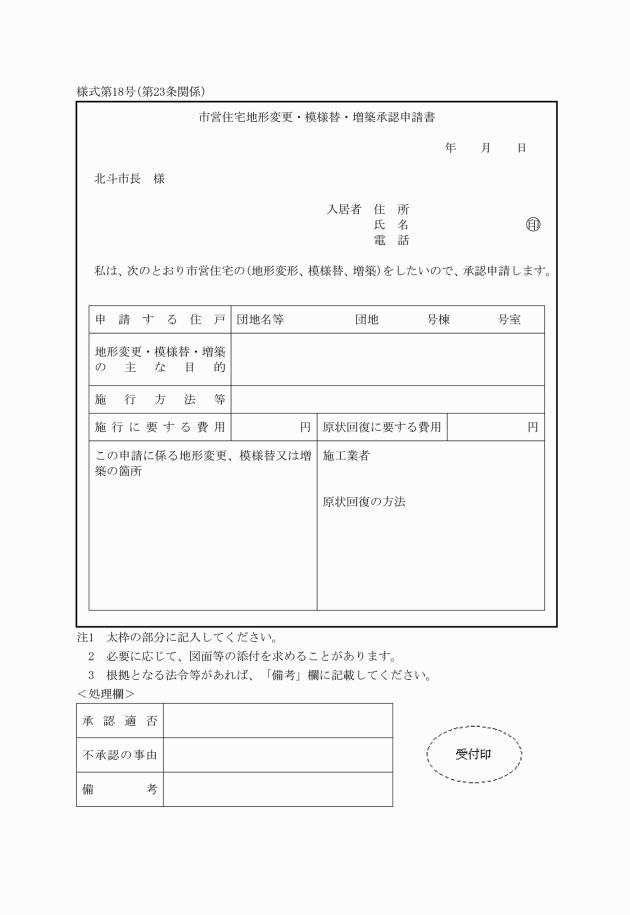

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

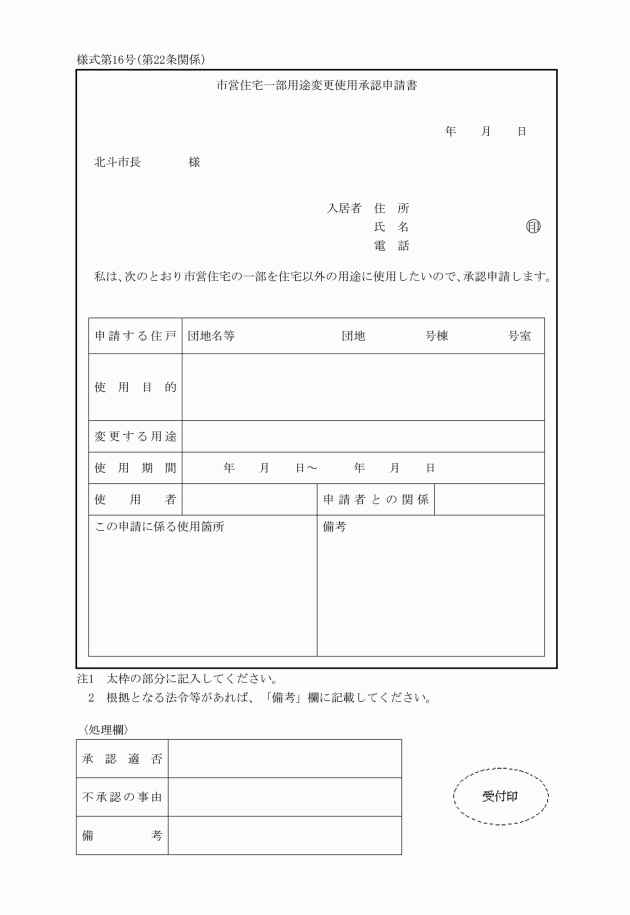

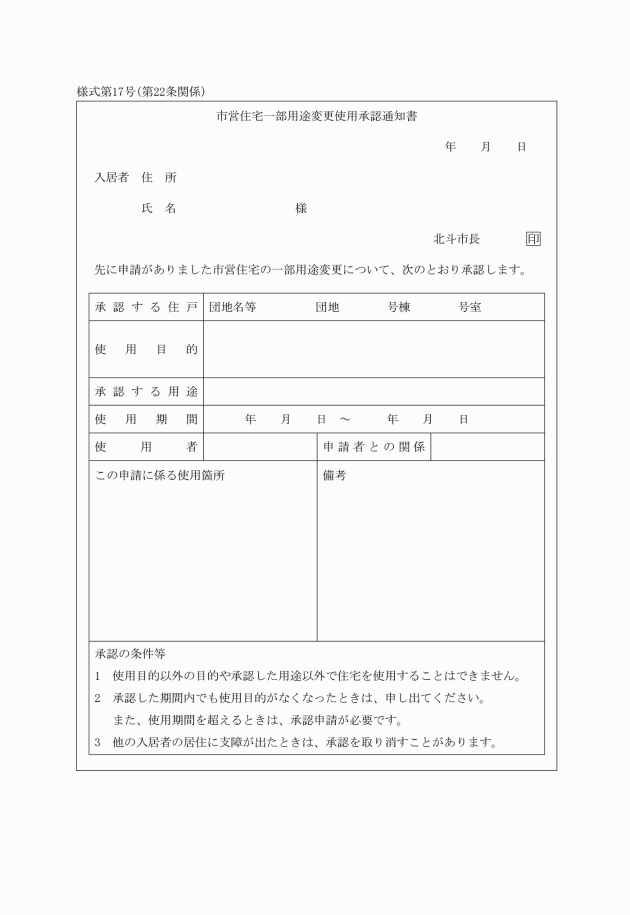

(3) 営業を目的とするとき(市長が承認するものを除く。)。

(4) その他管理上支障があると市長が認めるとき。

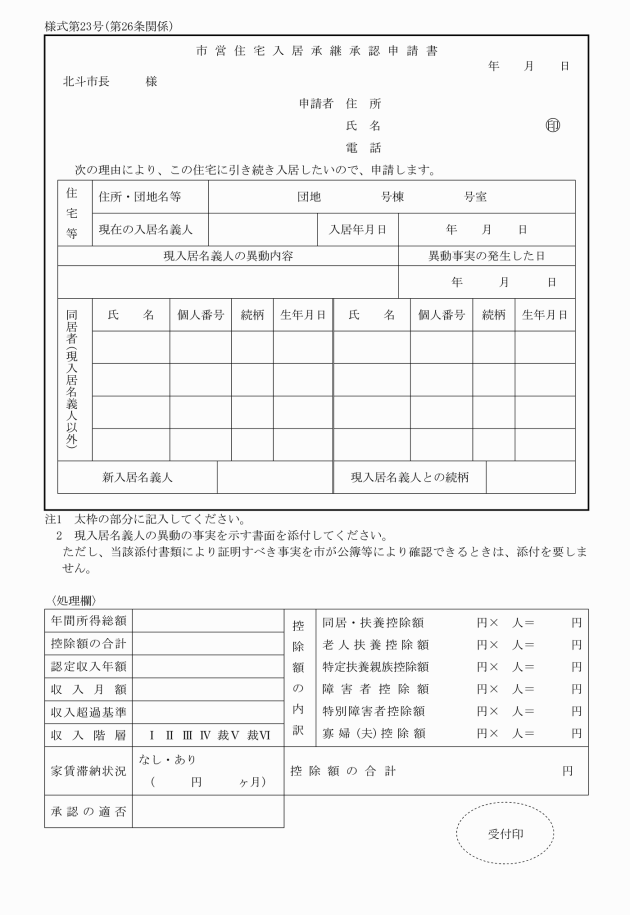

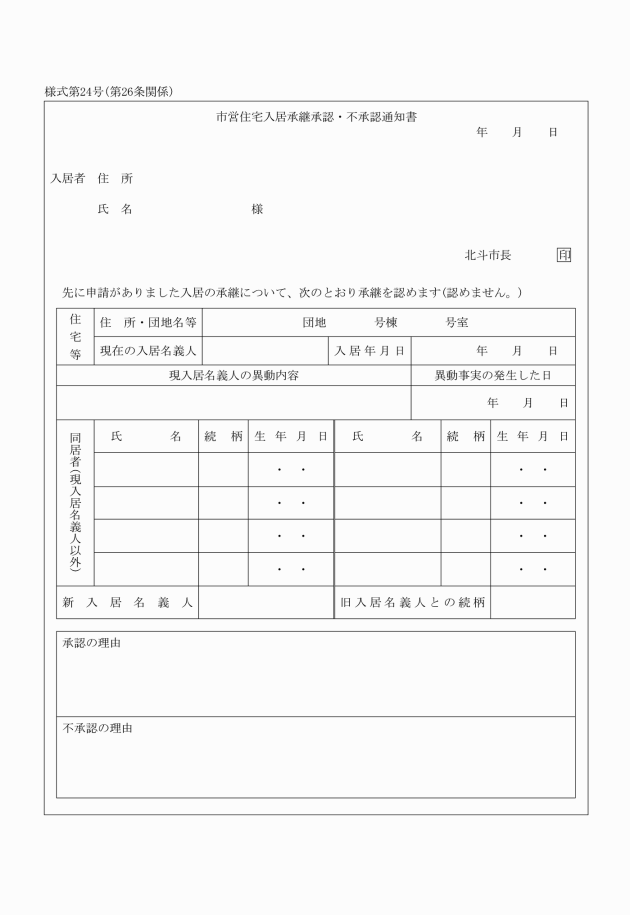

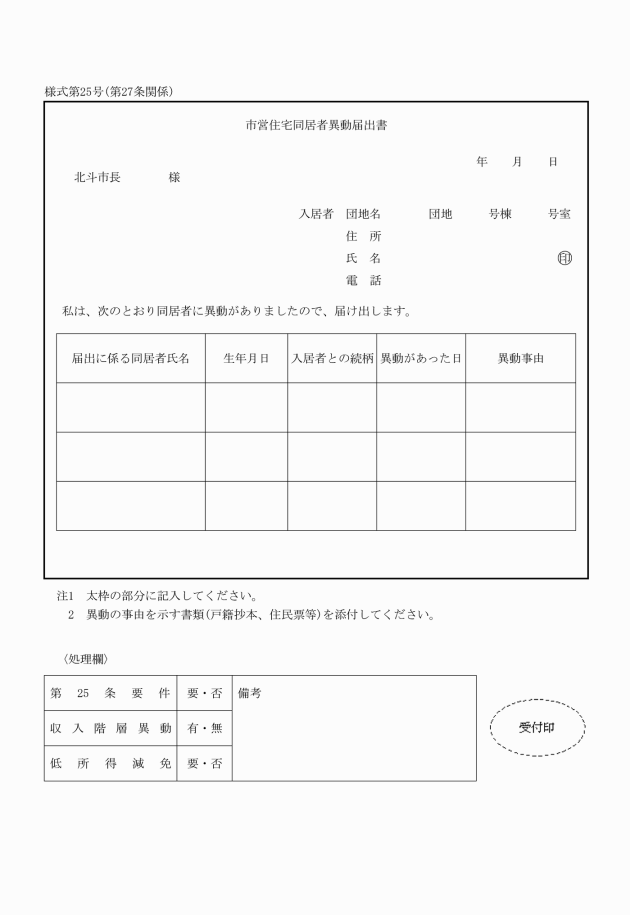

(同居者の異動の届出)

第27条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、市営住宅同居者異動届出書(様式第25号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(この場合において、第25条の規定は適用しない。)。(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

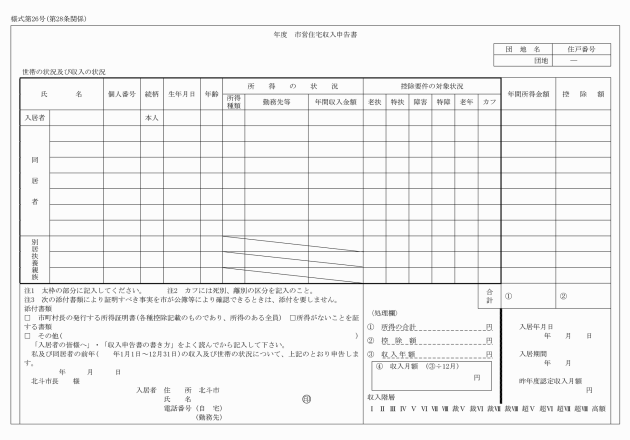

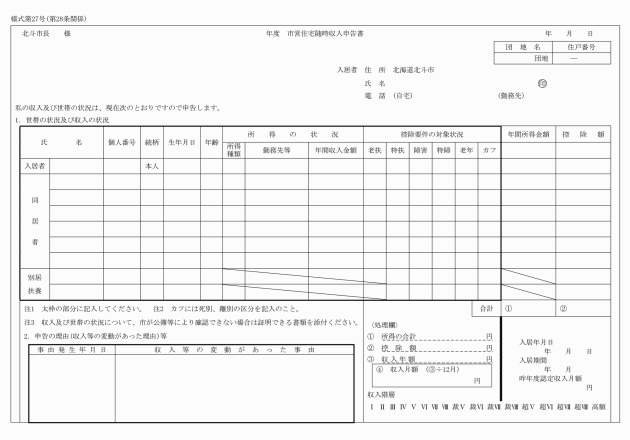

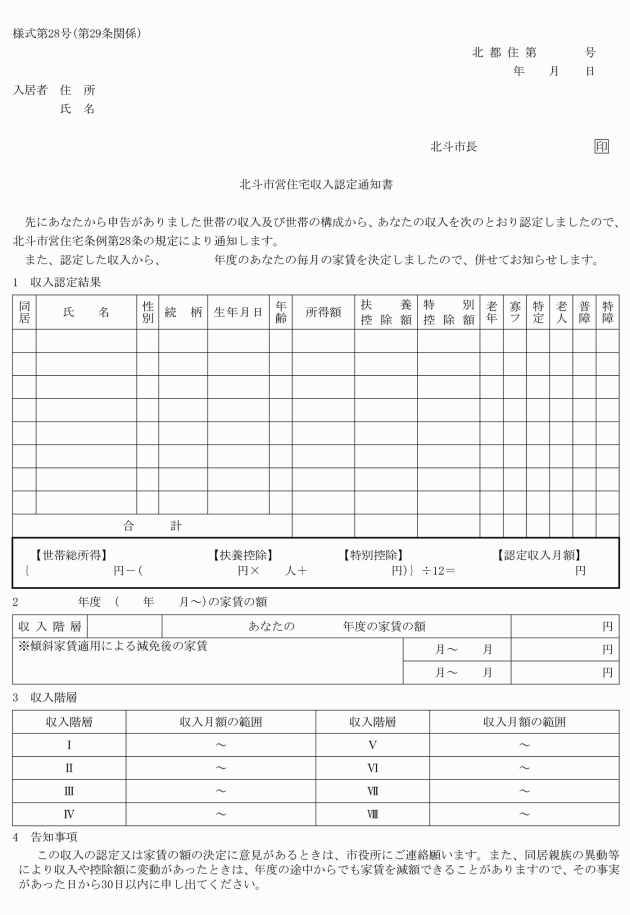

2 前項の基準日は、当該年度の10月1日とし、申告は、当該年度の4月1日に入居している者とする。

2 条例第28条ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

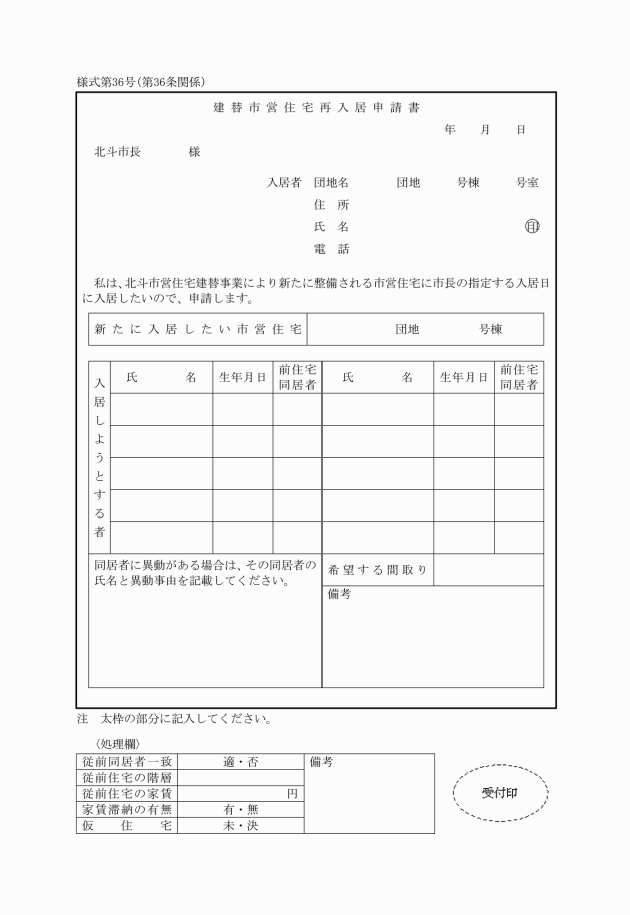

(条例第36条第2項の規定の市長が定める額)

第35条 条例第36条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

2 市長は、前項の申請書を提出した者を新たに整備された市営住宅の入居者として決定するものとする。

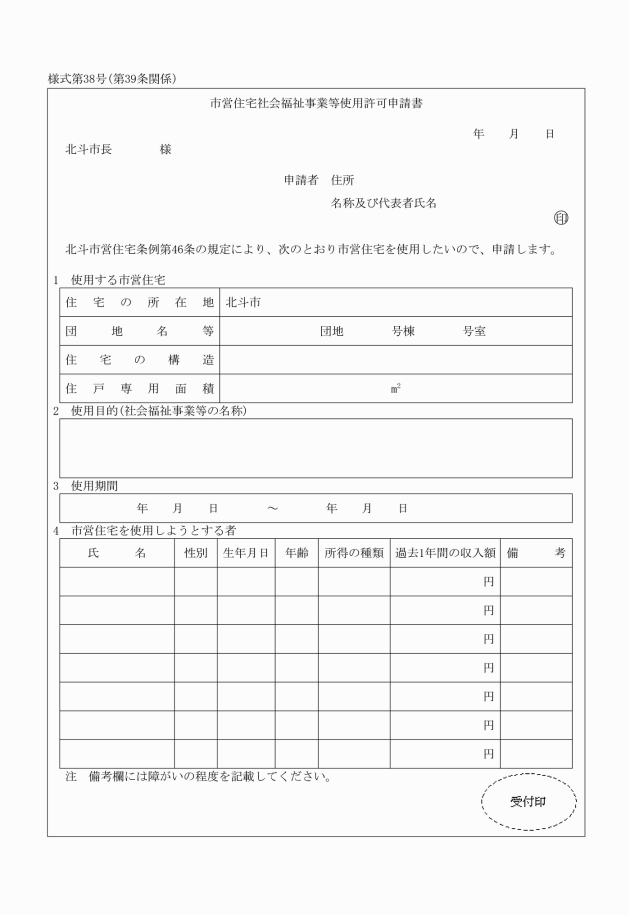

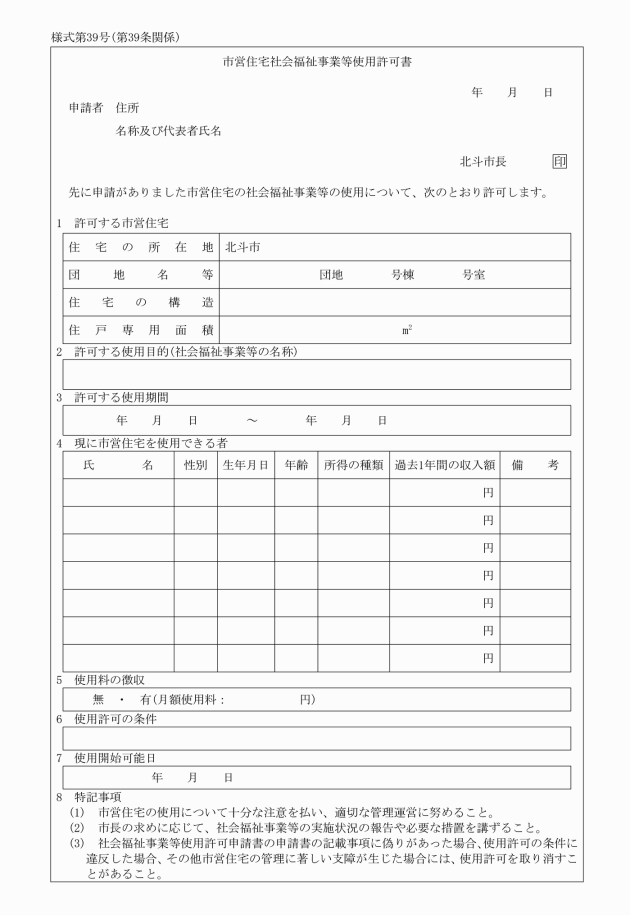

第3章 社会福祉事業への活用

3 条例第47条第3項に規定する期限は、5日以内とする。

(使用料)

第40条 条例第48条第1項に規定する額は、入居者の収入が令第6条第5項第3号に定める額である場合における令第2条に規定する方法により算出した額とする。

第4章 みなし特定公共賃貸住宅による市営住宅の活用

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第41条 条例第56条第1項に規定する市長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃以下で別に定める。

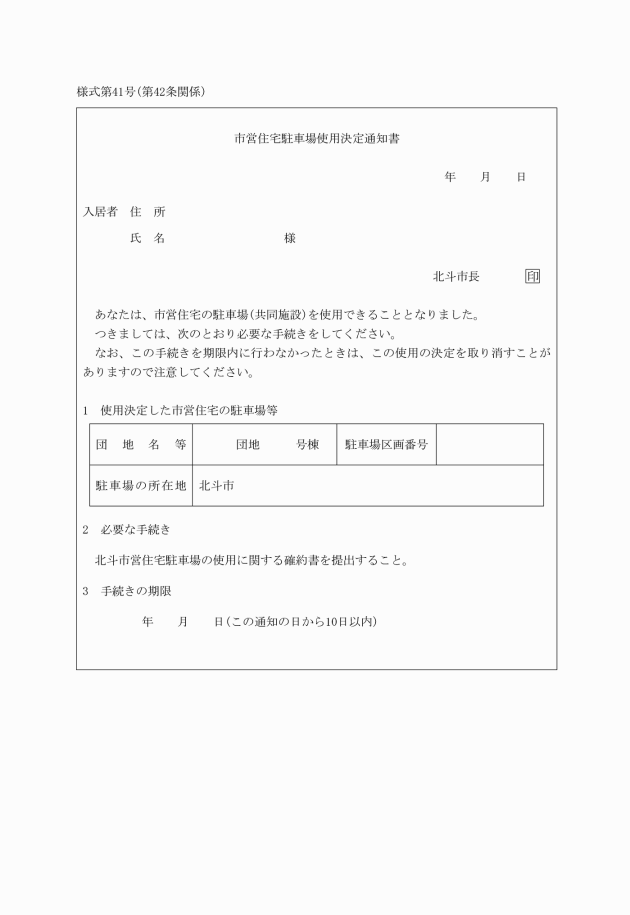

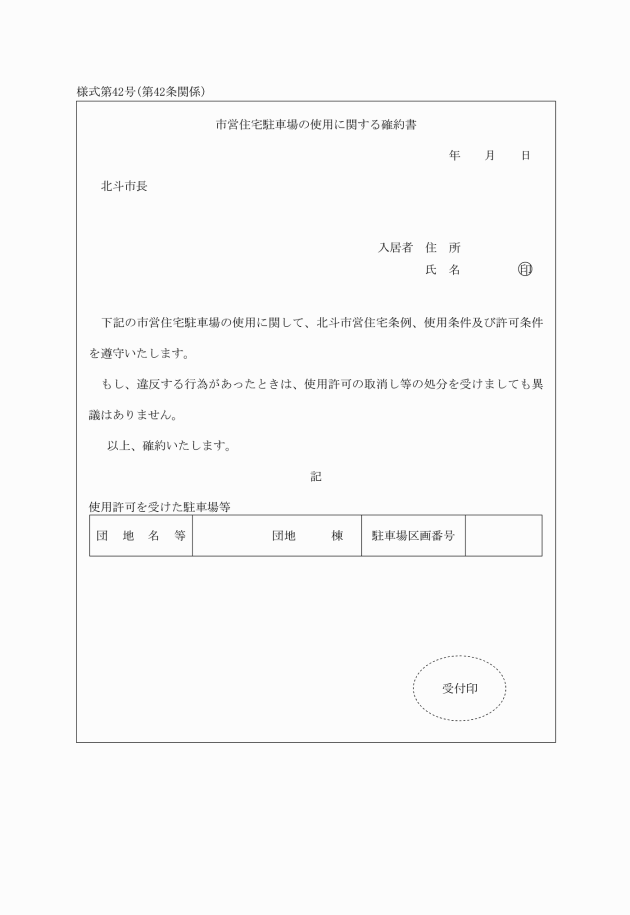

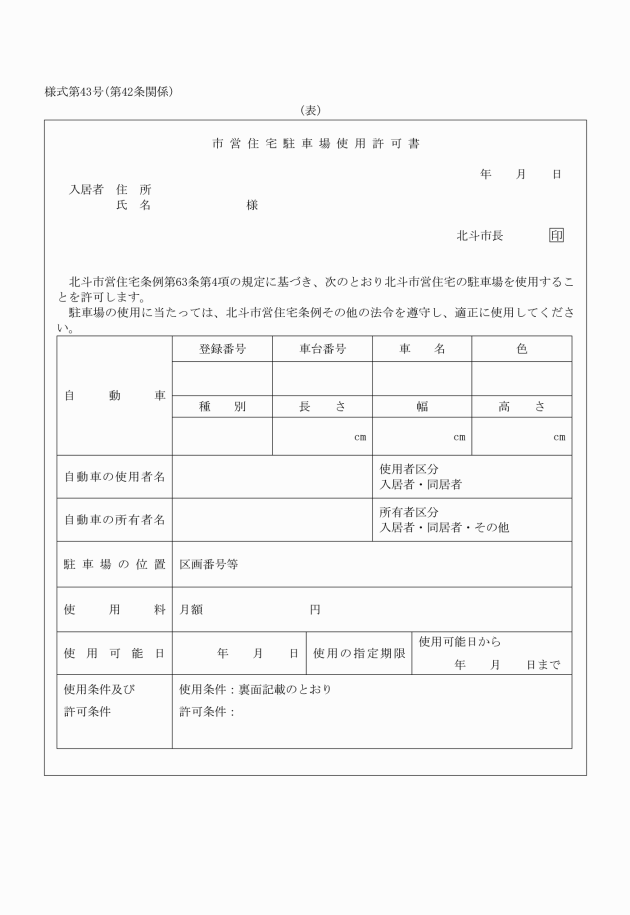

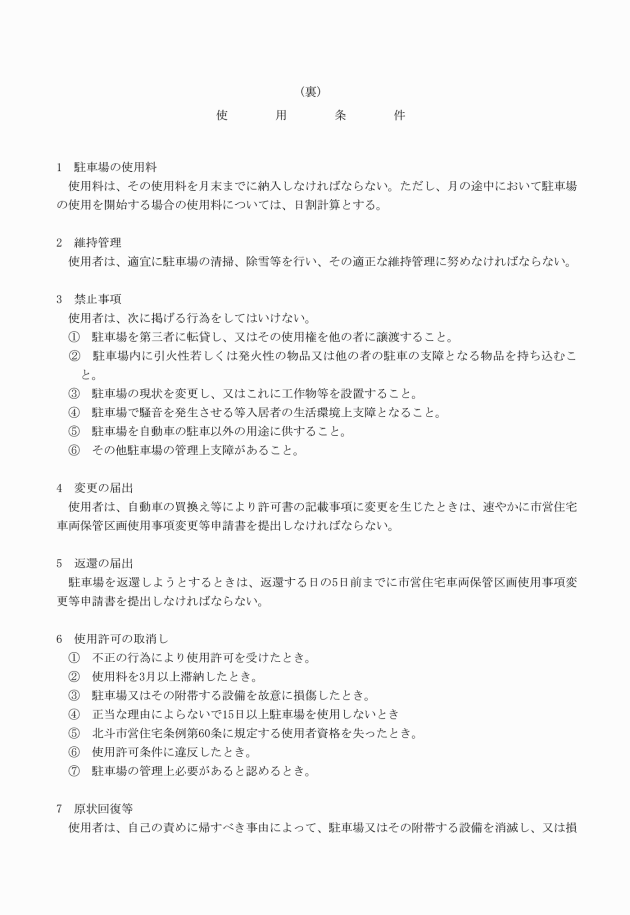

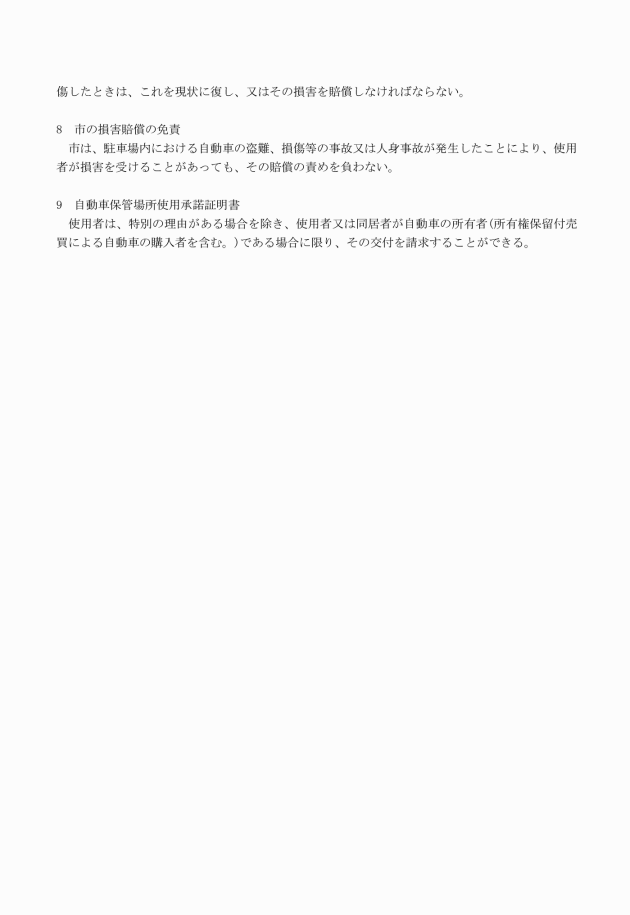

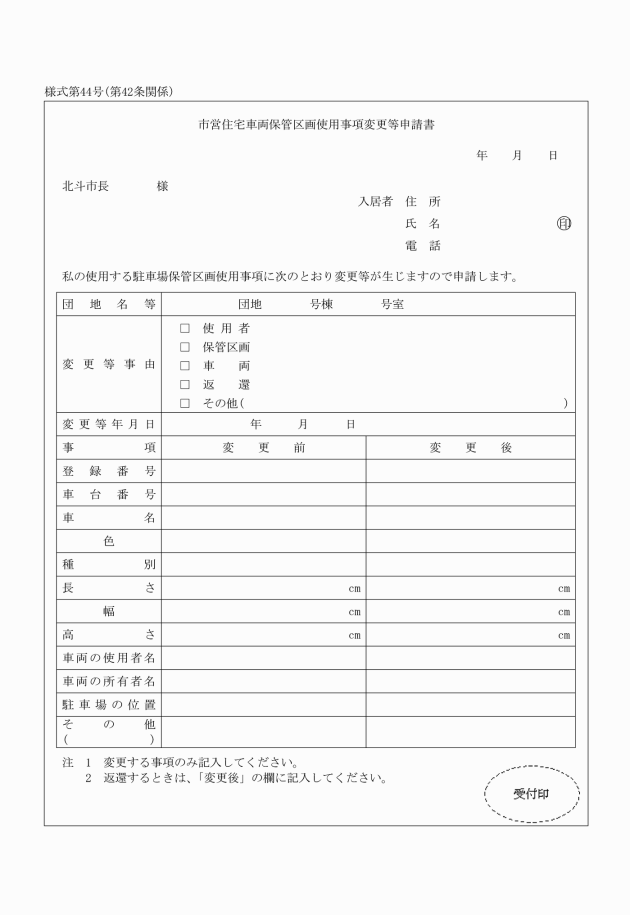

第5章 駐車場の管理

第43条 削除

(1) 使用者が70歳以上の高齢者又は所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者を含む世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

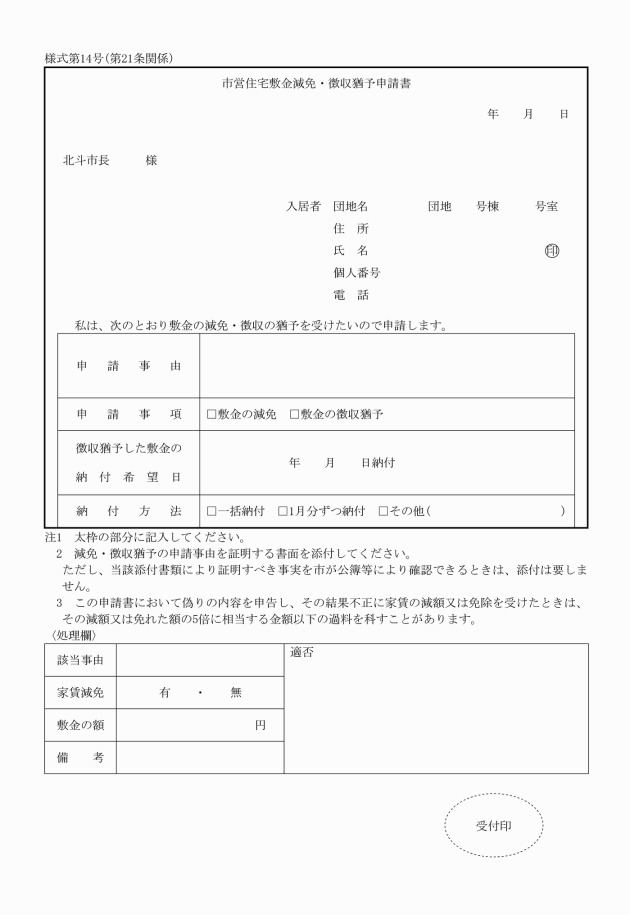

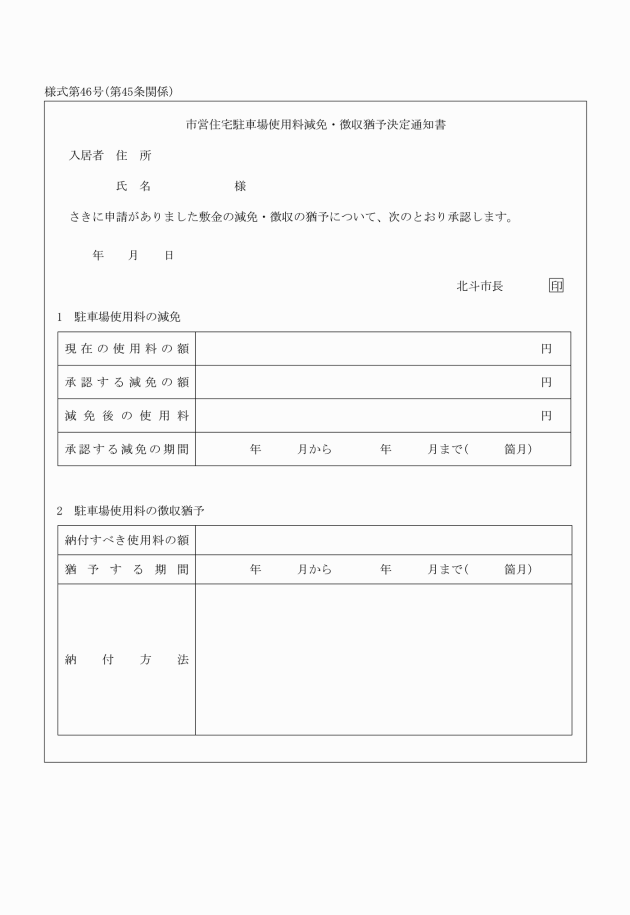

3 市長は、使用料の減免、徴収の猶予を決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予決定通知書(様式第46号)により通知するものとする。

第6章 補則

(市営住宅管理人)

第46条 条例第70条に規定する市営住宅管理人は、公営住宅の設置してある12戸以上の団地又は棟ごとに必要に応じて置くものとする。

2 市営住宅管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 住宅及び共同施設の巡回点検業務

(2) 連絡調整業務

(3) その他市営住宅等の管理に係る業務で、住宅監理員が必要と認める業務

3 その他市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

第47条 削除

(法等の遵守)

第48条 市営住宅管理人は、業務の処理に当たっては、法、政令、条例及びこの規則を遵守し、かつ、住宅監理員の指示に従わなければならない。

(報償金)

第49条 市営住宅管理人に対しては、予算の範囲で報償金を支給することができる。

(敷地の目的外使用)

第51条 条例第73条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の条件を付し行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 前号により許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた敷地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(その他)

第52条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上磯町規則第13号)、上磯町営住宅利便性係数事務取扱要領(平成10年4月1日)又は大野町営住宅条例施行規則(平成9年大野町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成25年度に限り、第17条第1項第1号中「生活保護基準額相当額」とあるのは、「平成25年5月16日厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護基準額相当額」とする。

附則(平成18年7月12日規則第172号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年6月16日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成24年7月1日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24年10月24日規則第22号)

この規則は、公布の日より施行し平成24年4月1日から適用する。

附則(平成24年12月12日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年7月29日規則第19号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

附則(平成26年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月18日規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

附則(平成28年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

附則(令和元年12月13日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月15日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月13日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第49条関係)

市営住宅管理人報償金月額算定表

支給区分 | 金額 |

基本月額 | 1,500円 |

戸当たり単価 | 50円 |