○北斗市育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成18年2月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の時間外勤務を制限する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(3) 時間外勤務 北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第3条 任命権者は、次に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子(勤務時間条例第8条の2の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することができるものとし市長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。第9条において同じ。)がその子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、市長が定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、市長が定めるもの

2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 第3条から前条まで(第5条第1項第3号から第5号まで、第8条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条中「次に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして市長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。第9条において同じ。)がその子(勤務時間条例第8条の2の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第5条第1項第1号、第8条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号、第8条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、及び第9条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(その他)

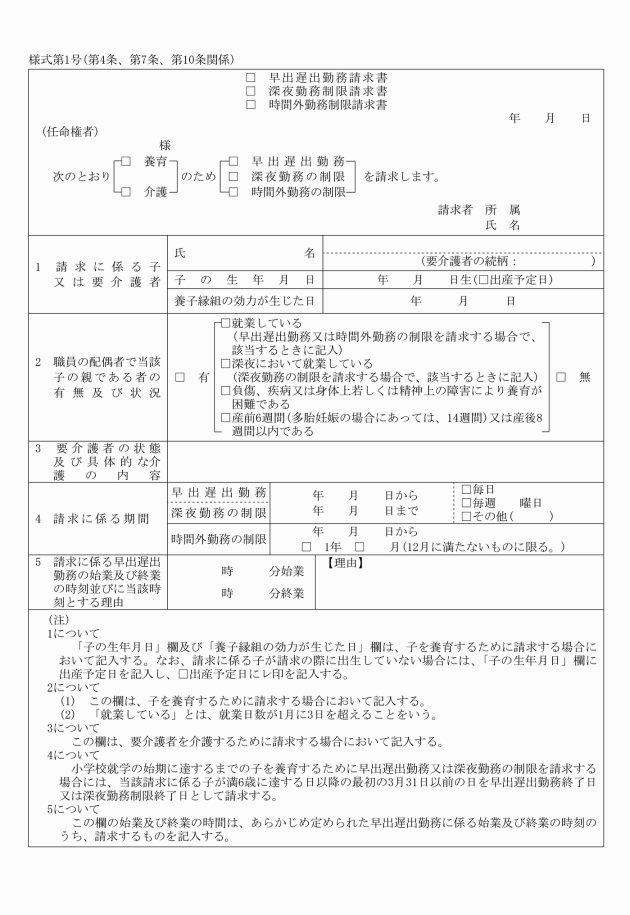

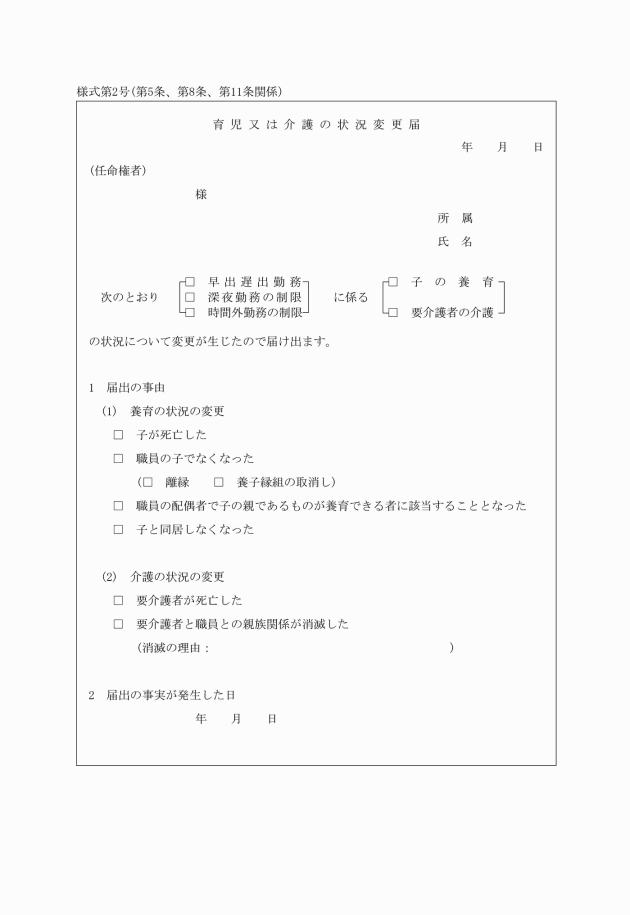

第13条 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

附則(平成18年12月19日規則第190号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。